日前,由国际学术研究院、国际公共管理学会、马耳他国立旅游学院、上海应用技术大学主办,上海应用技术大学马克思主义学院、马克思主义研究院、上海应用技术大学—国际学术研究院共建世界重要人才中心和创新高地研究院承办,上海应用技术大学中华优秀传统文化研究院、学研出版社、《经济管理学刊》、《教育发展学刊》支持,国家外国专家项目基金、澳门霍英东基金会、高胜・文化基金会资助的国际公共管理2025秋季学术论坛圆满落幕。本次论坛主题为“战略人才力量建设和颠覆性技术创新融合”,境内外200多名专家、学者、研究员参与,会议连续两天采用线上线下相结合方式进行,研究成果助力新时代战略人才力量建设和颠覆性技术创新融合。

上海应用技术大学马克思主义学院党总支书记邱杰代表主办单位致辞,对2025年国际公共管理秋季学术论坛的召开表示热烈祝贺,并向所有与会嘉宾致以诚挚欢迎!本次论坛以“战略人才力量建设与颠覆性技术创新融合”为主题,恰逢其时、意义深远。当前全球发展面临新挑战与新机遇,推动高水平人才与创新技术深度融合,已成为推动社会进步和经济转型的关键路径。学校始终重视跨学科研究和人才培养,依托马克思主义学院及相关研究平台,积极促进理论与实践结合,致力于为国家和区域发展贡献智慧。期待本次论坛汇聚各方真知灼见,形成更多有价值、可实践的成果。他衷心感谢各主办、承办与支持单位的共同努力,使论坛圆满成功。

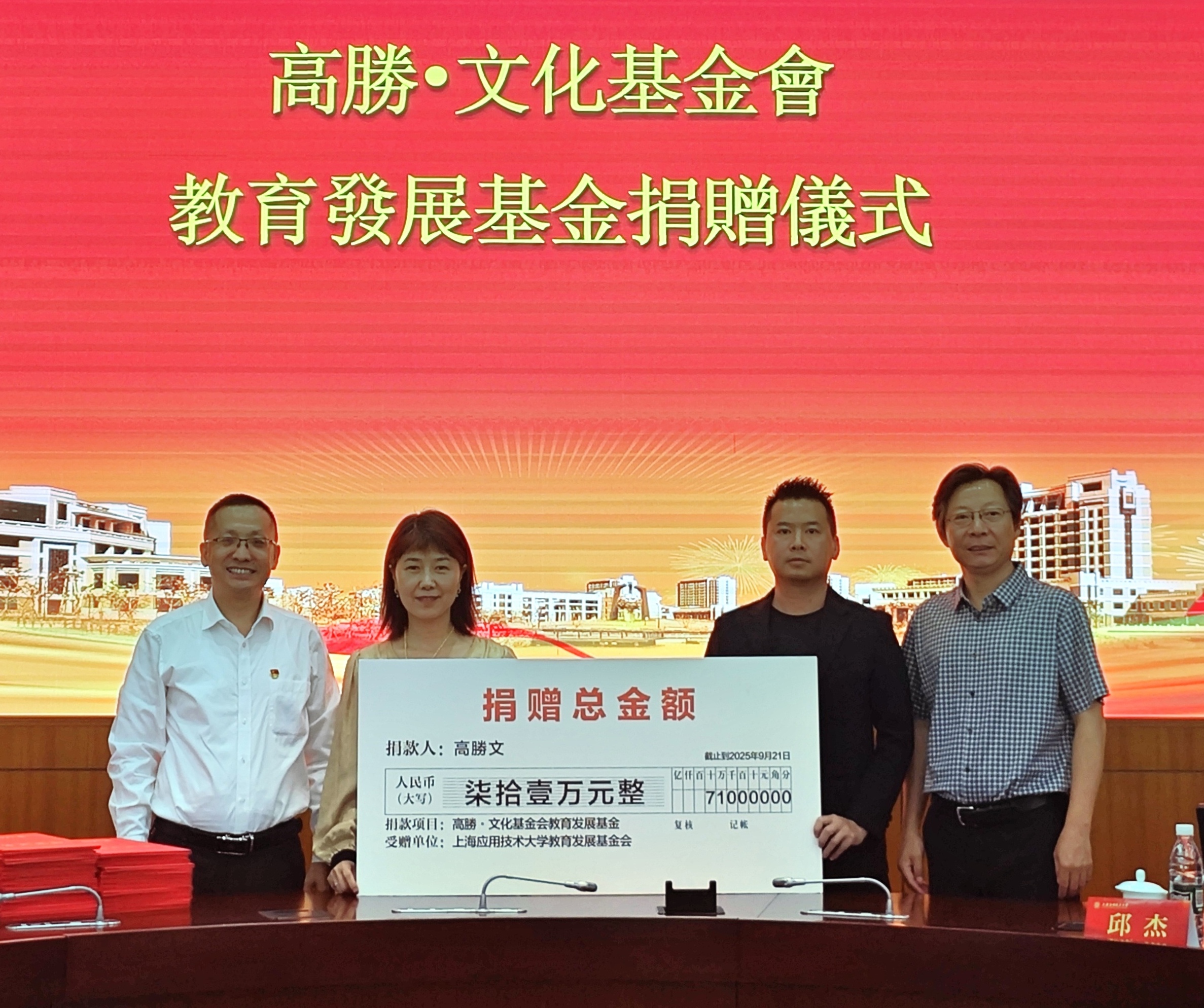

会议主席、国家外国专家、特聘教授、国际学术研究院院长高胜文博士首先对研究团队长期取得优秀的成果表示肯定与祝贺。他表示,成员通过具体数据、创立理论和建立模型等方法开展研究,填补了人才梯队建设与评价激励机制创新、世界绿色经济重要人才中心和创新高地的发展机制等领域的空白。他相信,相关研究成果可助力战略人才力量建设和颠覆性技术创新融合。他期望,论坛通过成果报告、出版专著、学术交流、科研合作,以及联办各类学术活动等严谨、科学及创新的比赛与活动模式,打造全国知名品牌学术论坛,发掘更多管理人才,为管理领域提供新思路,助力培育创新管理人才。高胜文总结过去论坛和合作成果时表示,国际公共管理学术论坛多项成果以不同的形式送呈政府相关部门,为沪澳共建世界重要人才中心和创新高地提供参考依据。他同时公布两机构合作以来之学术成果,在澳门基金会、澳门文化发展基金、澳门霍英东基金会、高胜・文化基金会等澳门公立、私立基金会及企业资助下,成员已出版多部学术著作,主持、参与及完成国家与澳门多项学术项目,学术研究成果在多个领域多次获奖,这体现双方科研良好的发展势头,且备受各界认同及肯定。此外,适逢上海应用技术大学建校71周年,他在之前多年累积约澳门币40万元用作支持师生科研、少数民族、贫困生及境外生奖助学金等捐赠资金上,再次捐赠澳门币31万元教育发展基金予上海应用技术大学,至今累计向该校捐赠澳门币71万元,藉此捐资助学活动鼓励师生积极向上,助力国家教育事业发展,以实际行动践行爱国爱澳。

研究成果将助力战略人才力量建设和颠覆性技术创新融合

世界重要人才中心和创新高地研究院刘梦华研究员汇报《上海战略人才梯队建设与评价激励机制创新研究》成果,聚焦上海打造全球科技创新中心的核心需求,结合全球科技竞争重构的时代背景,以破解人才发展瓶颈、支撑上海长远竞争优势为目标。理论与体系构建上,明确战略人才梯队建设与评价激励机制的动态协同关系,二者通过“能力供给-制度保障-校准回馈”形成闭环;从梯队结构合理性、能力进阶性等维度构建人才梯队指标体系,从评价标准创新、激励手段有效性等维度构建评价激励机制指标体系,辅以数据标准化、熵权法、耦合协调度模型等计量方法。提出创新多元评价体系、深化长三角人才协同、培育包容创新文化等建议,为上海战略人才发展提供清晰路径。

世界重要人才中心和创新高地研究院王泓博研究员汇报《世界绿色经济重要人才中心和创新高地的发展机制研究》成果,提出以政策引导、科研创新、人才培育与引入为核心的“U型”框架,构建“融合发展机制理论”。研究指出我国在三大机制上面临政策协同不足、科研“卡脖子”、人才体系不完善等挑战,提出“增绿强生态”“双轮驱动”“培引共建”等举措,推动绿色经济人才与创新体系的系统跃升,为实现“双碳”目标与高质量发展提供理论支撑与实践路径。王泓博研究员同时建议伴随“一带一路”倡议的持续深化实施,战略人才力量建设与颠覆性技术创新的深度融合,沪澳可进一步优势互补,加强与国际接轨,吸引全球顶尖人才,为建设世界重要人才中心和创新高地贡献更大力量!

上海闵行职业技术学院党政办副主任、马克思主义学院副院长李洁认为,在当今日益激烈的全球科技竞争中,战略人才与颠覆性技术的深度融合已成为赢得未来的关键。本次论坛聚焦“为何融合”“融合的挑战”与“如何融合”三大维度,具有重要战略意义。战略人才是第一资源,颠覆性技术是第一动力,二者协同已成为大国博弈的核心支撑。当前仍面临评价机制僵化、组织模式滞后等挑战,需从跨学科培育、长周期激励、包容性文化等多方面系统破解。我们应以马克思主义方法论为指导,秉持中国立场与世界眼光,营造敢为人先、宽容失败的创新生态,为推动高水平科技自立自强提供坚实支撑,更好回答中国之问、世界之问、时代之问。

上海应用技术大学马克思主义研究院秘书长强成文博士指出,刘梦华在《上海战略人才梯队建设和评价激励机制创新研究》报告中,构建了战略人才梯队建设与评价激励机制的理论模型及指标体系,运用耦合协同模型分析二者关系,并结合上海各区实践进行验证,提出构建长三角人才生态共同体的对策,契合区域人才发展战略。王泓博在《世界绿色经济重要人才中心和创新高地的发展机制研究》中,提出政策引导、科研创新、人才培育与引入三大机制,借鉴皮尔斯和弗里德曼理论论证其逻辑关系,创新性提出“U型”发展模型。两篇论文均立足国家人才战略高度,紧密结合上海“四个中心”建设实践,兼具学术创新性、现实针对性与实践价值。

上海应用技术大学马克思主义学院教研室主任孙瑛辉博士指出,两位研究员的汇报十分精彩。首先,他们站位高,能够自觉运用马克思主义的立场、观点与方法,将国家战略需求同地方区域发展实际紧密结合起来,体现出敏锐的观察视角和深厚的家国情怀。其次,选题具有鲜明的时代性和前瞻性,积极回应党的二十大及二十届三中全会对人才战略工程的部署,聚焦于人才发展体制机制改革这一关键议题,彰显了强烈的问题意识与学术担当。再次,研究基础扎实,能够灵活运用专业理论,融合定量分析方法与实证实践经验,构建出具有创新意义的量化标准体系,成果兼具原创性和学术价值。最后,他们展现出严谨的治学态度、规范的研究方法以及富有潜力的学术素养,发挥了良好的示范和带动作用,值得充分肯定和广泛学习。

上海应用技术大学马克思主义学院赵伟成博士认为,青年学者参会众多是这次论坛的特点之一。高胜文博士的思想、经历和为社会作贡献之精神令其感到由衷敬佩,是青年学者的优质榜样。两位进行科研分享的青年研究员的学术成果及现场表现均有可圈可点之处,可以成为朋辈榜样的鲜活教材。其中,有三点突出优点特别值得学习。第一,研究视角的前沿性。他们两位的研究紧密结合中国式现代化发展,紧扣当前国家和地区的最新政策。第二,研究方法的科学性。他们两位的研究具有理论与实践相结合的特点,展现出研究的严谨与扎实。第三,研究内容的体系化。他们的研究均已形成了体系完整的成熟的报告。荀子云:“知之不若行之。”希望未来有更多的研究生可以像他们一样,多写多练,积极发表学术观点,提升自身学术涵养!

上海应用技术大学化工与能源技术学部副书记、副主任钱婷婷博士指出,战略人才梯队建设与评价激励机制创新研究有着较为扎实的实证论证,人才是上海发展的战略性优势,该选题新颖且具有创新性。文中运用耦合协调度以时间为维度分析了上海战略人才梯队与评价激励机制两者之间的动态协同,并进一步开展了上海各区的耦合比较。可进一步论证指标体系的科学性,并深挖上海战略人才梯队与评价激励机制创新的成功点在于什么,还有哪些需要提升与改进的,以及各区的比较研究;世界绿色经济重要人才中心和创新高地的发展机制研究一文构建了“U型”发展机制框架体系,如能进一步深化“U型”理论背后蕴含的深层次内涵将有助于深化文章的理论分析厚度。另外需明晰世界绿色经济重要人才中心的概念内涵与指向。

上海应用技术大学马克思主义学院党总支副书记牛亏环博士指出,两位研究员的主旨报告,均契合本次论坛的主题内容,具有较强的学术价值与现实意义。其中,刘梦华研究员的报告注重理论与实践相结合,用方法论创新与实操性并重的方式,构建了“战略-能力-梯队”的评价体系,用实证数据生动体现了梯队建设对战略人才培养的支撑作用;还可适当增加数字化时代人才梯队变革的探讨。王泓博研究员的报告立足国家需求、具有前瞻性,紧扣世界绿色转型与创新发展的前沿问题,构建了绿色技术创新与高端人才集聚的“U型”发展机制框架,为绿色经济时代的人才高地建设提供系统思维,兼具战略高度与实践价值;在跨国比较分析、区域协同联动方面稍显不足,可通过国内外实践案例增强经验借鉴,为研究结果提供扎实的论证支撑。

上海应用技术大学马克思主义学院教授、马克思主义研究院专家委员、《国家哲学社会科学成果文库》入选专家梁志平博士指出,非常感谢国际公共管理论坛给予专家学者学习交流机会,这是他首次参加国际公共管理学术论坛,感触很深。首先,高胜・文化基金会这样热心社会文化公益事业的活动,不仅仅是捐资助学,更是为了促进内地与澳门之间的文化交流,将在中华民族伟大复兴征程中发挥重要作用。正如,孙中山曾称:“华侨乃革命之母”,高胜・文化基金会可谓是中华优秀文化研究的“发动机”。今天发言的两位青年才俊都非常优秀,选题宏大且观照现实需求,论证严密且逻辑性强,对策建议新颖可行;几位老师的点评也非常到位,具体入微。相信只要两位青年才俊继续不断努力,未来一定会成为相关领域的佼佼者。

上海应用技术大学马克思主义理论研究生养韦认为,此次聆听两位研究员的分享令我深受启发。他们选题新颖、视角独特,生动体现了“守正创新”的要求——我们既要坚守马克思主义的立场观点方法这一根本,又要主动融入新视野、拓展新维度,以探索精神产出有价值的成果。感谢国际公共管理学术论坛这个交流平台,让我在学术创新与研究方法上获益良多。未来的研究生生涯中,我会带着这份感悟与收获,努力在学术道路上提升自我,朝着更优秀的方向不断迈进。、

上海应用技术大学马克思主义理论研究生钟文认为,通过聆听学者报告与点评,我主要有三点感悟:第一,必须坚定政治立场,把准方向,坚持“在马言马”,将重要讲话精神与党的创新理论贯穿研究始终。第二,要重视调查研究,善于运用实证方法与量化工具,在扎实的数据与学理支撑中提升论文说服力。第三,应立足时代需求,聚焦现实问题——研究员们围绕上海人才与技术发展的难点提出对策,彰显了把论文写在发展前沿的创新意识。由衷感谢本次论坛提供的宝贵学习平台!

会议主席、上海应用技术大学教授、博士生导师、国际公共管理学会会长张向前特别感谢主办单位、承担单位及海内外同仁对国际公共管理学术论坛长期以来的宝贵支持,国际公共管理论坛已成为境内外广泛关注的重要平台和学术品牌;特别感谢高胜文博士长期以来的慷慨义举,树立服务社会、奉献爱心的典范,其仁心善行必将泽被社会,惠及众生。张向前总结指出,本次论坛全面贯彻2025年习近平主席在“上海合作组织+”会议上郑重提出的全球治理倡议,聚焦战略人才与颠覆性技术创新融合。研究员刘梦华以上海为案例,采用熵权法与耦合协调度模型实证分析人才梯队与评价激励机制,方法严谨、数据详实,参考价值显著。研究员王泓博系统构建绿色经济背景下人才与创新高地的“融合发展机制理论”,提出政策、科研、人才“三维协同”路径,视野宏阔,战略性强。学者发言及专家点评充分体现在国家人才战略与创新治理领域的前沿探索,为全球治理理论与实践提供有益借鉴。

论坛成果丰硕备受认同及肯定

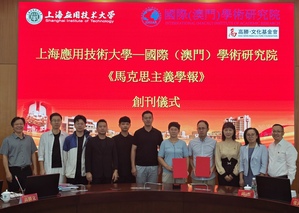

论坛期间,还举行高胜・文化基金会教育发展基金捐赠仪式、高胜・文化基金会奖学金颁奖仪式、澳门特别行政区政府澳门基金会2024年学术项目资助计划《“一带一路”倡议及粤港澳大湾区背景下澳门高等教育发展研究》结项仪式、《面向2035年沪澳共同建设世界重要人才中心和创新高地激励机制研究》新书发布会、学术项目颁奖仪式、全国大学生管理挑战赛颁奖典礼、《经济管理学刊》及《教育发展学刊》第4期发布会、《马克思主义学报》创刊仪式、上海应用技术大学—国际学术研究院港澳台图书专馆图书捐赠仪式等。

论坛上,与会者还就人才发展相关之前沿问题、学术项目、各阶段成果、科研资源、未来进展等作介绍、热烈讨论、交流及协定。出席成员还包括国际学术研究院财务部部长、《经济管理学刊》编委刘弘烨,青年委员会主任、《教育发展学刊》编委陈家豪,出版委员会主任林敏仪,教育发展研究所见习研究员容咏欣,下属16个研究所近150名成员;澳门联合国教科文组织协会筹委会主任曹洪彬;学研出版社编委郑傲轩;马耳他国立旅游学院中国事务部主任王薇;上海应用技术大学中华优秀传统文化研究院执行院长周赟;上海数箴信息技术有限公司总经理、同济大学EMBA飞行俱乐部副会长、原海军92089部队政治处主任俞建梁;上海应用技术大学—国际学术研究院共建世界重要人才中心和创新高地研究院研究员刘灵娴、韩彻驹、廖洪清、刘祺、刘伯良、刘小芳、王亚航、桂苑洁、华思雨;上海外国语大学俞锦欣;上海应用技术大学马克思主义学院研究生代表包括印佳琪、李欣荣、方鑫、冯初辰、陈达庆、梁茜茜、王杨、钱玉杰、宋海俐、石歌、林艳、朱海霞、廖美婷、沈婷薇、李娜、蔡心雨、高倩倩、王家昊、王贺熠、聂佳钰、李艳、黄慧妮、田永鑫、陈如意、张炳豪、胡睿、徐延、胡立涛、曾罗懌等;上海应用技术大学知行学社成员朱圣贤、孙伶俐、张嘉博、马毓泽;国际公共管理学会研究员孟雨桐、周胜男、周晨雨、李烨希、王婧、周宁婷、张晟、谭镕慧、陈浩、陈梅、周志豪、周梓茵、苏诗淇、杨余佳、叶佳琦等;以及其他参会成员与友好机构代表。

澳门《市民日报》《正报》《环球报》《环球新闻报》、中国新闻网等媒体报道会议活动及相关成果,其中《市民日报》2025年10月1日用两个整版作为庆祝中华人民共和国成立76周年专题报道。

图:张嘉博、孟雨桐/文:彭妍

编审:牛亏环